Cinco formas de violencia que enfrentan las lesbianas en Nicaragua

Las mujeres lesbianas en Nicaragua siguen exigiendo visibilidad, respeto, políticas públicas inclusivas y espacios libres de violencia frente a los prejuicios, estereotipos y una sociedad que las ignora y condena.

En el país, donde la diversidad sexual continúa siendo invisibilizada y el Estado no reconoce ni protege los derechos de las personas LGBTIQ+, ser lesbiana sigue siendo un acto de resistencia.

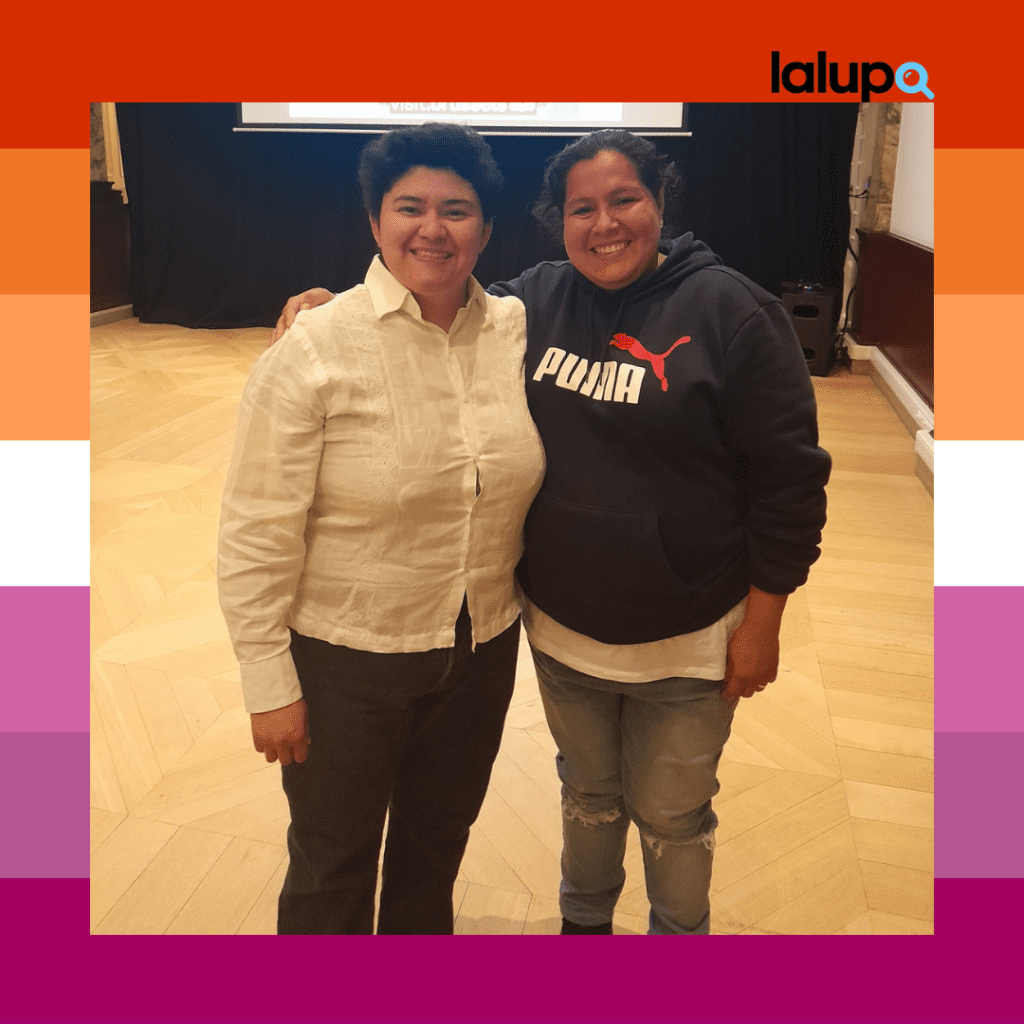

En el marco del Día Internacional de las Lesbianas, que se conmemora cada 8 de octubre, Imara Largaespada, mujer lesbiana y activista del grupo Artemisa, exige que sus vidas e historias sean reconocidas en la educación, en los medios, la cultura y la política.

“Sé que ahorita, Nicaragua está pasando por un contexto de una crisis sociopolítica donde no podemos demandar, pero sí podemos seguir exigiendo a través de las redes sociales (…) Demandamos visibilidad, respeto, políticas públicas inclusivas, espacios libres de violencia”, dijo en entrevista con La Lupa.

El Día Internacional de las Lesbianas no debe confundirse con el Día de la Visibilidad Lésbica, que en muchos países se celebra el 26 de abril y también se aprovecha para recordar sus demandas.

Desde su experiencia como activista y defensora de derechos humanos, Largaespada expone cinco espacios donde la lesbofobia se hace más visible:

En los espacios laborales, muchas mujeres lesbianas ocultan su orientación sexual para evitar el rechazo, burlas o pérdidas de oportunidades. Esta autocensura, señala Largaespada, “afecta nuestro bienestar emocional y limita la posibilidad de que construyamos un entorno laboral auténtico, diverso y seguro”.

Los comentarios ofensivos, burlas, intentos de “corregir” su orientación con acoso sexual nunca faltan.

“La lesbofobia y el acoso. Mira, te explico. Si sos mujer, sos acosada. Pero, si venís y para poder librarte un poquito del acoso y te empezás a definir como lesbiana, empezás a recibir discriminación y lesbofobia (…) Persisten comentarios ofensivos, burlas, actitudes despectivas hacia nosotras, las lesbianas, especialmente en entornos masculinos”, dijo.

Es decir, “ser visible tiene un costo profesional”, afirma la activista de Artemisa.

Las mujeres lesbianas sufren de estereotipos porque se les considera “demasiado masculinas” o “fuera de lugar” en roles tradicionalmente feminizados, como secretarias o recepcionistas.

“Una identidad no debería definir mi competencia profesional (…) Tenemos que escondernos para tener derecho a lo laboral”, señaló.

En las aulas, la lesbofobia adopta formas más sutiles, pero igual de dañinas. Los programas educativos rara vez incluyen referencias positivas o visibles a mujeres lesbianas en la historia, el arte o la literatura.

“Parte de la invisibilidad es la negación de que no existimos y que nuestra forma de amar no tiene legitimidad ni espacios en la educación formal. O sea, lo que no se nombra, no existe y lo que no existe, no se respeta”, mencionó la activista nicaragüense.

Esa invisibilidad alimenta el acoso escolar y en las escuelas, las mujeres lesbianas son blanco de rumores, burlas, violencia verbal o física y aislamiento.

“Y a veces si tenemos un docente que es lesbofobico y se da cuenta que la alumna es lesbiana, pues empieza a acosarla y la etiqueta como mala estudiante, la aplaza sin saber y darle la oportunidad demostrar su conocimiento”, mencionó Largaespada.

A esta discriminación se suma la falta de formación docente en diversidad sexual y derechos humanos, lo que genera silencios cómplices.

“Educar en igualdad —recuerda la activista—, también significa educar en diversidad, y eso exige revisar los contenidos, capacitar al profesorado y garantizar que ninguna estudiante sea excluida por ser quien es”.

El hogar, que debería ser un espacio seguro, se convierte muchas veces en el primer escenario de violencia y exclusión para las mujeres lesbianas.

La activista de Artemisa insiste que tanto las madres como los padres están encerrados en el “closet”, porque “no saben cómo manejar este tipo de información”

“Como la sociedad nos discrimina, la iglesia nos sataniza, no existen leyes políticas que nos protejan como mujeres lesbianas y la familia se ha creado el estereotipo de que la única realidad es hombre y mujer”, señaló Largaespada.

A esa realidad que enfrentan en el entorno familiar vienen frases como: “Estás confundida”, “debes corregirte”. Como consecuencia las mujeres que están en esta situación tienden a sentir “culpa, miedo”o se ponen “depresivas” y se aíslan.

“En algunos casos (dicen) te corro de mi casa, te quito el apoyo económico para que sigas estudiando, como manera de censurar y que vos reconozcas que estás equivocada de ser lesbiana”, mencionó Largaespada.

A esto se suma la presión por cumplir los mandatos tradicionales de casarse con un hombre y tener hijos considerándolo el único “camino correcto”.

Incluso cuando hay cierta aceptación, las relaciones lésbicas no se reconocen como válidas. A las madres lesbianas se les cuestiona su maternidad o su capacidad de criar, algo que no se le pregunta nunca a un padre heterosexual.

“Aceptar la diversidad empieza por el amor a la familia, no por el control”, sostiene la activista, quien llama a reconocer las familias diversas como parte legítima y digna de la sociedad.

También: «Jamás me asumo como lesbiana cuando voy a hospitales de Nicaragua»

En los servicios de salud, la discriminación se disfraza de omisión.

El sistema sanitario del país sigue regido por un modelo heteronormativo, que asume que todas las mujeres son heterosexuales.

“Cuando una lesbiana acude al médico, las preguntas y los procedimientos están pensados para mujeres que tienen relaciones con hombres”, explica Largaespada. Esto genera atenciones inadecuadas o dolorosas, especialmente en los exámenes ginecológicos.

“Después de una mala experiencia, muchas deciden no volver”, advierte la activista.

La falta de capacitación del personal médico agrava la situación con comentarios ofensivos, diagnósticos erróneos o la falta de empatía que se vuelve muy común.

“Creemos que al médico le decimos que somos lesbianas y que vamos a ser atendidas desde un perfil más adecuado a nuestra identidad y lo que corremos es el riesgo de estar más discriminadas, o sea, que no tenemos un lugar seguro de atención pública a la salud”, manifestó.

Garantizar el derecho a la salud integral implica incluir la diversidad sexual en la formación médica, adaptar los protocolos y reconocer las necesidades específicas de las lesbianas en las políticas públicas.

La lesbofobia también se siente en la calle, el transporte y los espacios comunes.

“No puedes ni siquiera tomarle la mano o hacer una muestra de cariño hacia tu pareja, porque sos víctima de algún acoso o violencia”, denunció Largaespada.

El espacio público sigue marcado por el control patriarcal del cuerpo y la expresión afectiva. Mientras las parejas heterosexuales pueden mostrarse sin problema, las lesbianas son objeto de burlas o agresiones.

“Nosotras, como mujeres lesbianas, no queremos seguir siendo motivo de espectáculo, de burla, queremos ser mujeres con derechos”, dijo.

La lucha, entonces, también es por el derecho a ocupar el espacio público sin miedo, a amar libremente y sin que la visibilidad se castigue como provocación.