Precariedad, violencia y exclusión: la realidad de las mujeres miskitas desplazadas en Costa Rica

La violencia de colonos contra territorios indígenas, la precariedad económica y la represión estatal figuran entre las principales causas que han obligado a cientos de mujeres miskitas a huir de Nicaragua hacia Costa Rica, según un mapeo presentado en San José por el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam) y la organización Mujeres Indígenas Unidas de la Muskitia de Nicaragua (Imatkumn).

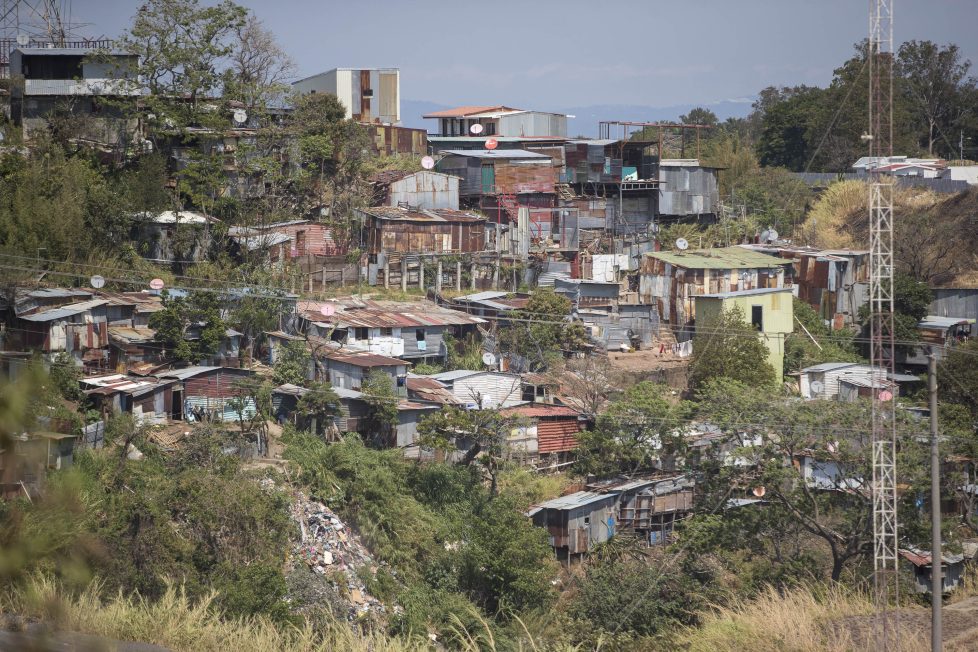

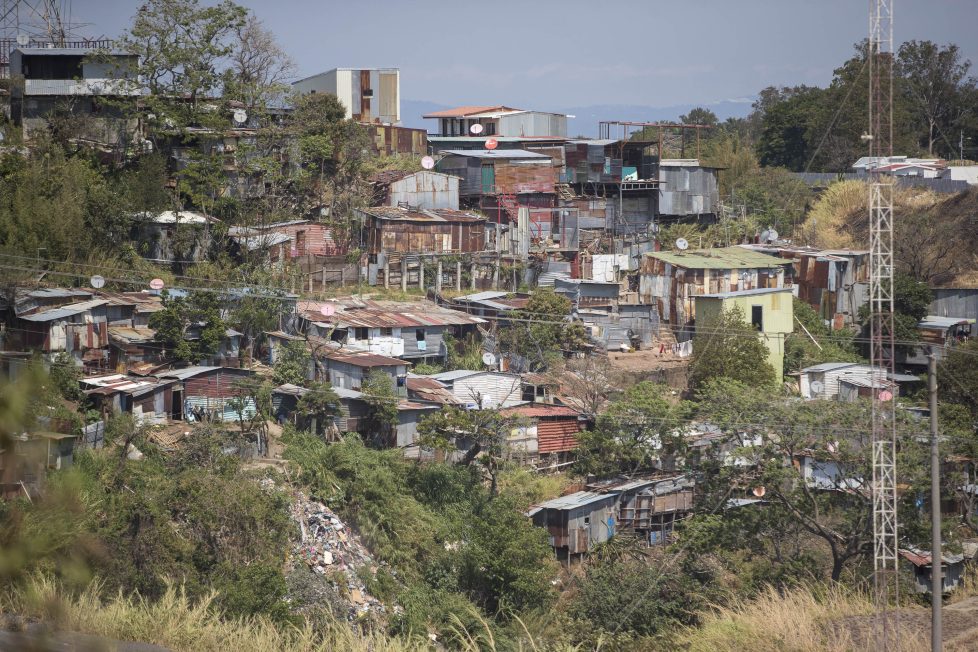

El estudio Mujeres indígenas nicaragüenses desplazadas en Costa Rica: lo que sienten, lo que piensan y lo que han vivido se desarrolló entre agosto y octubre de 2025 en cuatro localidades de alta concentración migrante —Pavas, Purral, La Carpio y Alajuelita— a través de encuestas a 678 mujeres indígenas nicaragüenses.

“Este es un proceso que inició hace dos años cuando se acercó un grupo de mujeres líderes indígenas desplazadas en Costa Rica y nos comentó a Cisas y Cetcam la situación que estaba viviendo en su momento el grupo”, dijo la socióloga Elvira Cuadra, directora de Cetcam.

Según el estudio, más del 90% de las participantes se identifica como miskita, procedente principalmente de Bilwi (64%) y Waspam (27 %), en la Región Autónoma del Caribe Norte de Nicaragua, quienes se encuentran en una “situación difícil” en Costa Rica.

Solo el 4.6 % de las mujeres que participaron en el mapeo son reconocidas como refugiadas en Costa Rica, una cifra que refleja el largo camino burocrático que enfrentan quienes llegan huyendo de la violencia y el despojo en sus territorios.

Puedes leer: Mujeres indígenas y afrodescendientes: Un año más en total indefensión

Según los datos del mapeo el 60.4% de las mujeres cuenta únicamente con un carnet de solicitud de refugio y permiso de trabajo temporal, mientras que un 9.6% continúa esperando una resolución final, y otro 7.2% ni siquiera ha logrado iniciar la gestión con una cita.

En total, casi la mitad permanece en una situación legal que limita su acceso pleno a derechos, empleo estable, servicios públicos y protección institucional.

Las mujeres que participaron en el mapeo expresaron que salieron de Nicaragua por dificultades económicas (27.6%), violencia directa de colonos (21.6%), miedo (23.1%), persecución política (12.2%), y violencia de pareja (5.3%)

“Hace mucho tiempo a mi mamá le asesinaron el esposo los colonos (…) desde esa fecha ella dejó de llegar a la comunidad”, relató una de las mujeres entrevistadas para el estudio, quien aseguró que su madre ni siquiera pudo asistir al entierro.

El 53.1% de las mujeres llegó a Costa Rica entre 2023 y 2025, lo que evidencia un incremento sostenido en el desplazamiento forzado.

Desde 2018, Costa Rica es uno de los principales países de destino de nicaragüenses con necesidades de protección internacional.

Aunque Costa Rica se convirtió en destino para quienes buscaban protección, las condiciones de vida para las mujeres indígenas desplazadas son extremadamente precarias. El 48% vive en zonas precarias sin servicios básicos y solo el 2% tiene empleo formal, mientras que el 38% no cuenta con ingresos estables.

“En Nicaragua nosotros vivíamos de la cosecha de la siembra (…) pero aquí todo tiene que pagar. Si no trabaja no come”, expresó una entrevistada al describir el nivel de dependencia económica que viven muchas familias, donde la posibilidad de alimentarse se reduce a un solo tiempo de comida al día.

A ello se suma el racismo cotidiano, especialmente contra quienes no dominan el español. María Lucía Denis Molina, una de las encuestadoras miskitas del estudio, aseguró que lo más impactante fue observar “que con frecuencia sufren actos de racismo y discriminación (…) y suelen ser excluidos en los servicios de salud y educación”.

La xenofobia, según el informe sobre Discursos de Odio y Discriminación 2025, continúa siendo una de las principales manifestaciones de discursos de odio en Costa Rica.

En esta oleada migratoria, las mujeres indígenas revelaron que para ellas en Costa Rica “es muy difícil encontrar trabajo”. “Metés los papeles, más bien los agarran y los tira. Eso se llama discriminación, nosotras las nicaragüenses somos luchonas”, dijo una de las mujeres entrevistadas.

El mapeo documenta otros tipos de violencia:

En el 21% de los casos de violencia verbal y el 17% de las agresiones físicas y sexuales reportadas, los principales responsables son sus parejas actuales.

Sigue leyendo: Bajo persecución: La realidad de las defensoras en Nicaragua

No obstante, también aparece la violencia institucional. Según el estudio, el 43% de las mujeres indígenas identificó instituciones donde les “negaron información”, principalmente en las clínicas de los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (17%), el Instituto Mixto de Ayuda Social (15%) y la Dirección de Migración y Extranjería (14%).

“En el Ebais cuando uno va y tal vez no sabemos hablar bien, expresarnos, nos miran raro”, comentó otra de las entrevistadas.